2025年4月9日,西南中药材种质创新与利用国家地方联合工程研究中心(以下简称中心)在西南生物多样性实验室1楼报告厅(C1-24-26)成功举办了2024-2025学年第25期学术活动。会议由赵艳教授主持,中心副主任陈军文教授、赵明教授、唐卿雁副教授及中心全体研究生参加了此次学术活动。

沙艮以“琉球曲霉儿茶酚双加氧酶催化酚类物质降解的分子机制研究” 为题,深入探讨了普洱熟茶发酵过程中酚类物质的降解机制。普洱熟茶发酵过程中,酚类物质发生显著的降解变化,其降解机制有待进一步研究。琉球曲霉是普洱熟茶发酵过程中的曲霉属真菌,前期研究发现该菌在发酵过程中产生了儿茶酚1,2-双加氧酶,推测其能够降解茶叶酚类物质生成新的代谢产物。因此,作者基于多组学开展了以下4项研究:(1)应用宏转录组学研究了普洱熟茶中微生物群落的组成与功能。(2)应用转录组学与代谢组学研究了琉球曲霉纯菌发酵茶中的基因表达情况与发酵过程中的代谢物变化。(3)应用原核表达体系制备了琉球曲霉儿茶酚1,2-双加氧酶,建立酶促体外催化反应,初步验证了该酶对茶叶酚类化合物的催化反应。该研究成果不仅深化了对普洱熟茶发酵机制的认识,还为茶叶加工和品质控制提供了科学依据。

伯年国以“基于代谢组学的不同贮藏年份普洱熟茶成分比较研究”为题,选取贮藏1-9年的同一款普洱熟茶为对象,运用感官审评、色度分析、理化检测、非挥发性代谢组学(UPLC-MS/MS)及挥发性风味组学(HS-GC-MS)技术,系统探究了普洱熟茶品质随储藏年份的演变规律。结果显示,贮藏显著优化了品质:汤色由褐红转为红浓,香气纯度提升、陈香木香增强,滋味趋向甜醇,印证“越陈越醇”特性。化学分析揭示:茶红素增加驱动汤色变化;茶多酚先升后降、酯型儿茶素减少与滋味醇化相关;可溶性糖后期积累。非挥发性代谢组学发现黄酮类(儿茶素)减少,部分有机酸、生物碱、脂质呈积累或动态变化。挥发性组学显示,陈香关键物(甲氧基苯类)增加,青草气醛类减少。研究表明,普洱熟茶陈化是多类非挥发性(滋味、汤色、前体)与挥发性(香气)成分协同演变的复杂过程,揭示了“越陈越香、越陈越醇”的化学本质,为普洱熟茶品质调控提供了理论依据。

李翠霞以“杯茎蛇菰和筒鞘蛇菰五环三萜酯生物合成关键基因功能表征”为题,选取蛇菰属植物杯茎蛇菰(Balanophora subcupularis)和筒鞘蛇菰(Balanophora involucrata)为研究对象,基于转录组分析对参与其五环三萜酯生物合成相关酶基因进行了挖掘及表达模式分析。通过异源表达和体外酶活首次鉴定出了两个蛇菰物种中催化三萜骨架生成的4个氧化鲨烯环化酶(OSCs)和催化三萜酯生成的1个膜结合O-酰基转移酶(BinvASAT1),这些结果为完整解析蛇菰属植物中蛇菰素等五环三萜酯化合物的生物合成途径及实现其异源合成奠定了一定的研究基础。

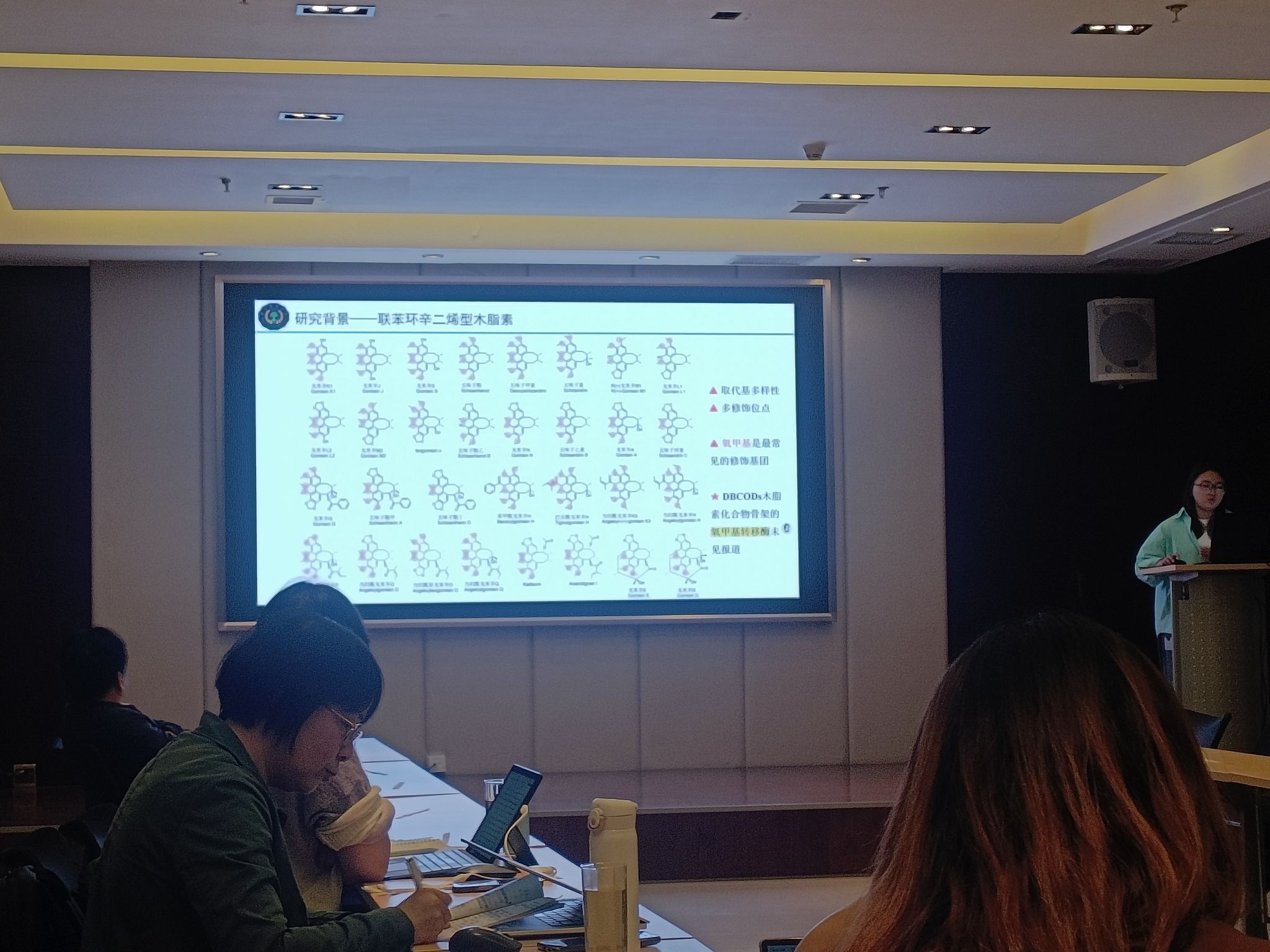

段美玉以“五味子中联苯环辛二烯型木脂素生物合成途径的O-甲基化修饰”为题,首次鉴定了五味子中参与联苯环辛二烯型木脂素(DBCODs木脂素)生物合成的O-甲基转移酶(OMT)。通过MeJA诱导的转录组分析,筛选出28个OMT基因,其中SchiOMT12和SchiOMT16被证实可催化DBCODs木脂素的关键O-甲基化修饰,二者具有广谱底物选择性,可修饰苯丙烷单体及中间体。分子对接揭示SchiOMT16因与底物结合更紧密、氢键更多而导致和SchiOMT12的甲基转移选择性差异。该研究为解析五味子木脂素合成途径及酶工程应用提供了理论基础。

在此次学术会议上,四位研究生以精彩的PPT展示进行了预答辩,系统阐述了论文的核心内容。课题组老师以严谨的学术态度,认真听取了每位同学的汇报,给予了宝贵的点评意见。

(高红艳 供稿)

(赵 艳 审稿)